現代マネジメント学科

法学入門A

私たちの生活と

法律との関わりを知り、

諸問題を解決する方法を考える。

社会のルールである法律は、マネジメントになくてはならない知識

私たちの暮らしはさまざまな法律で守られ、同時に規制されています。生きること、死ぬことすべてに関わる法律は社会のルールであり、現代マネジメント学科で知っておくべき必須の知識です。この授業でははじめて法律を学ぶ学生のために、複雑な法律のしくみをわかりやすく解説します。例えば憲法は高校でも勉強していますが、国会や内閣・裁判所・行政と公務員・基本的人権など、聞き慣れた内容について改めて学び直し、それぞれが生活の中でどのような意味を持つかを理解します。法学入門Aでは憲法を含めた「公法」(行政法・刑法・訴訟法・国際法など)を取り上げますが、後期のBでは「私法」(民法・会社法など)を学び、1年間で日本の法律を概観します。そこで興味を持った学生は、2年次でそれぞれの法律をより詳しく学修します。

紛争を解決する法的手段を知り、法律の生かし方を学ぶ

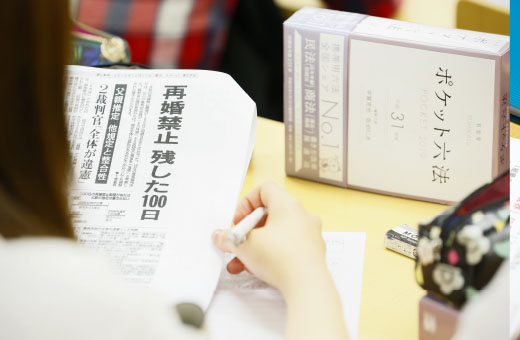

ただ法律の説明を聞くだけでは、書かれている内容に何の意味があるのかわかりづらいと思います。そこで、国籍や夫婦別姓、同性婚など、新聞やネットで取り上げられる事例を拾い上げ、解説を加えながら理解していきます。ここで大切なのは、法律が世の中の問題とどう関連し、どんな風に紛争を解決できるかを知ることです。そのため、事例の裏付けとなる法律には実際どんなことが書かれているのか、六法全書を開いて確認することもあります。人生で問題に遭遇したとき、六法全書のどこに何が載っているかを思い出してもらえるといいですね。また、法律は常にひとつの意味を持つだけでなく、時代によって受け取り方が変わることがあります。それが「解釈」であり、「解釈」は社会概念の移り変わりにともなって変化することも学びます。

社会の中で、法律にどんな役割があるかを考える

法律の研究では、ひとつの事件に対して過去の似た裁判を調べて検証することが多いですが、ここでは事件と結びつく問題は何か、そのための制度にはどんなものがあるかを調べます。外国人労働者に対して名古屋市はどんな支援をしているか、二酸化炭素の排出量に関する国際的なルールは何か、それに対し企業はどんな努力をしているか。法律がどんな制度となって日々の暮らしの中に根を下ろしているかを知ることを重視しており、そこが一般的な法学部と異なるところでしょう。世の中には、簡単に答えのない問題もあります。例えば、認知症の人が交通事故を起こした場合、本人と見守りができなかった家族、どちらに責任があるでしょうか。そんな事例を知って問題を考えながら、法律が社会の中でどんな役割を担っているか一緒に考えていきましょう。

※この記事は、2019年度の授業内容を取材したものです。