子ども発達学科

数学演習Ⅰ

暗記型の数学にさよなら。

自ら手を動かして

問題を解きながら

数学的知識とセンスを磨く。

先生とアシスタントティーチャーが数学の学びをサポート。

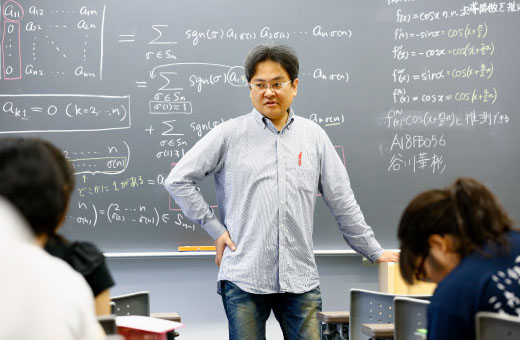

教育学部では1年次、「代数学基礎」「解析学基礎」「線形代数学Ⅰ」「微分積分学Ⅰ」の数学講義科目が開講されます。この4科目で学んだ知識をもとに、実際に様々な問題を解きながら理解を深めていくのが「数学演習Ⅰ」。担当の白井先生に加え、4年生のアシスタントティーチャーが、数学の学びをしっかりサポートします。

期末試験を間近に控えたこの日は、授業の冒頭で3人のアシスタントティーチャーが、「試験の攻略法」を解説。経験者だからこそのアドバイスに、学生たちも真剣に聞き入っていました。このアシスタントティーチャーによるプレゼンは不定期で行われ、試験対策のほか、入学時には各授業や先生の特徴なども教えてもらえるのだそう。質疑応答などのやりとりが行われた後、いよいよ授業は本題へと進みます。「じゃあ、いつものようにまず個人で問題を解いてみようか」。小テストを配り終えた白井先生が声を掛けます。今日の内容は「線形代数学Ⅰ」と「微分積分学Ⅰ」から2問ずつ。教室の空気が一気に引き締まり、みんな一斉に問題を解き始めました。

頭と手を動かして、解き方、伝え方を学ぶ。

「では、そろそろ話し合って」。15分ほど経つと、今度は周りの仲間と相談したり、教室を回るアシスタントティーチャーに質問したりしながら、各自疑問点を解決していきます。「そう考えればいいんだ」「こんな解き方もあるんですね」。先生には質問するのを躊躇ってしまうような基本的な内容も、アシスタントティーチャーや友達なら気軽に相談でき、わずかな疑問も余さず解決し尽くすのがこの時間の狙い。アシスタントティーチャーやクラスメイトの多様な解き方に触れることで、考え方の幅も広がります。

「じゃあ今日の代表者、発表して下さい」。話し合い開始から約15分。当番制で指名されていた学生が式と解答を板書して解説を始めます。これはまさに数学教員の模擬体験。代表者の学生は、分かりやすく伝えるため、黒板に書く字の大きさや話し方も意識しているようです。答えは正解で、発表を見守る学生たちも納得の様子。しかし白井先生は「これで満点もらえると思う?僕が採点するなら30点だけどね」と、まさかの辛口評価。いったい、どうしてなのでしょう?

暗記科目ではない数学を、深く理解しよう。

「例えば3行目の式。2行目の式からのつながりがわからないよ。解答には式だけでなく、できるだけ日本語で説明を加えないと」。白井先生によれば、数学の問題を解くのはいわば登山のようなもの。どのルートを選ぶかは人それぞれだから、ポイントごとになぜそうなのか、根拠と方向性を記す必要があるのだそうです。

授業はこの後、「線形代数学Ⅰ」の内容から、さらに応用的問題が出題され、「個人で解く」「仲間と相談」「代表者の発表」のプロセスが繰り返されました。半期を通して、一人の学生が発表する機会は3回以上。先生やアシスタントティーチャー、クラスメイトからの容赦ない質問や指摘に応え、また別の学生の発表を見学する中で、自分に足りない点に気づき、回数を重ねるごとに数学への理解や自分ならではの数学的感性、そして発表力も高まっていきます。この授業を土台に、1年次後期の「数学演習Ⅱ」、2年次以降も「数学演習Ⅲ、Ⅳ」と続き、数学の専門知識と伝える力を発展させていくことが可能です。

※この記事は、2018年度の授業内容を取材したものです。