メディア情報学科

メディア心理学

自分が知覚した

情報の真偽を疑い、

メディアとのつきあい方を学ぶ。

人はメディアから情報をどのように受け取り、行動するかを知る

この授業のキーワードは「メディア」と「情報」、そして「人間の行動」です。メディアとは、相手に何かを伝えるときに使う手段や媒体のこと。放送・新聞・出版など多数を対象としたマスメディア、手紙や電子メール、SNSなど一部の人を対象としたパーソナルメディアなどさまざまな種類があり、紙やテレビ、インターネットなど、技術の進歩によって形態も変化してきました。そんなメディアに乗せられた情報を人間が受け取ったとき、どう理解し、行動するかを心理学的な視点から学びます。

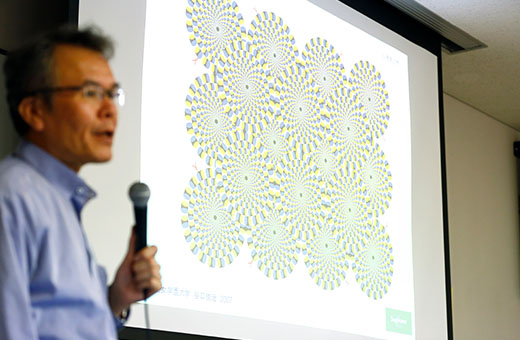

人が見ている風景は、いつも正しいとは限らない

まずは自分の知覚が必ずしも正確でないことを学ぶため、錯視について取り上げます。錯視とは、同じ長さの線が並んでいても、両端に異なる線を書き足すだけで違う長さに見えたり、紙に描かれているはずの図形が動いているように感じること。そのような現象が起こるのは、自分がうっかり勘違いをしているからではなく、人間の目がそう見えるようにできているからです。脳の仕組みの問題なので、私たちには抗いようがありません。実は、メディアから情報を受け取るときにも似た作用が働いています。たとえば、女子大学の近くでブランドものの高価なバッグを持っている女性を目にすると、その情報だけで「女子大生=華やかなものが好き」と決めつけてしまうことがあります。これは「錯誤相関」といい、本来関係のない情報やデータを無意識のうちに関連させ、誤った結論を出してしまう現象をいいます。ちゃんと知れば誤解だとわかることでも、人間は情報を受け取るとき、無意識のうちに自分自身でバイアスをかけているのです。

自覚的にメディアとかかわり、自ら情報を吟味する

最近はあおり運転が問題になり、ニュースでも多くの時間を割いて報道しています。では実際にあおり運転による事故が増えたかというと、発生率はそれほど変わっていません。メディア側は話題性のあるニュースには刺激的な演出を加え、何度も繰り返し発信します。それを見た人が「あおり運転は問題だ」と考えるようになり、声高に対策が叫ばれるようになったりします。このような現象はさまざまな場面で見られますが、特に匿名性の高いSNSでは発言が過激になりがちで、反社会的な言動が起こりやすくなります。流れてきた情報を受動的に受け取るだけなので、あやしげな内容でも深く考えずに信じ込み、拡散してしまう。スマホが人間の行動を決めてしまう一例です。しかしメディア心理学を学んでいれば、自分は勘違いをしているのかもしれない、という自覚ができます。人間の知覚や行動を変えることは困難ですが、自覚を持ってメディアとかかわることで、情報を鵜呑みにせず慎重に扱う姿勢を身に付けてもらえればと考えています。

※この記事は、2019年度の授業内容を取材したものです。