生活環境デザイン学科

空間CAD•CG演習III

空間デザインには、

ものづくりの経験と

作品を演出する表現力が必要。

空間をデザインするために、コンピュータを味方につける

建築やインテリアなどの空間デザインを行うには、コンピュータを味方につけ、専用のソフトを使いこなすことが必須です。そのため生活環境デザイン学科では、1年次は製図とは何かを手で描いて覚え、2年次ではコンピュータを用いた製図の基礎技術を学びます。そして、3年次のこの授業でさらに高度な表現方法と技術を身に付け、第三者に提案できるレベルにまでもっていきます。提案とは、アイデアを相手に提示して認めてもらうこと。そのためには、建築の知識がない人でも納得するようなビジュアルをつくる必要があります。立体画像に光源やテクスチャを入れてリアリティを演出したり、建物の画像に人物や植物を配置して実物をイメージしやすくしたり。さらに三次元で図面が作成できるBIMや、図面の中に実際の構造や自然環境の要素を加え、シミュレーションができるコンピュテーショナルデザインについても学びます。

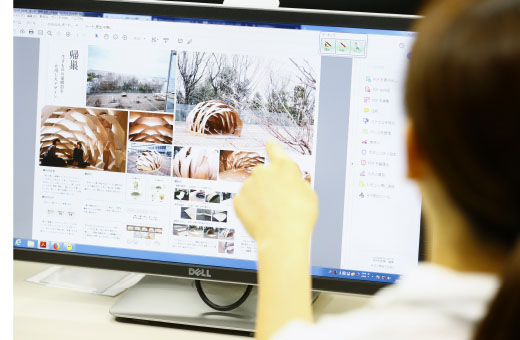

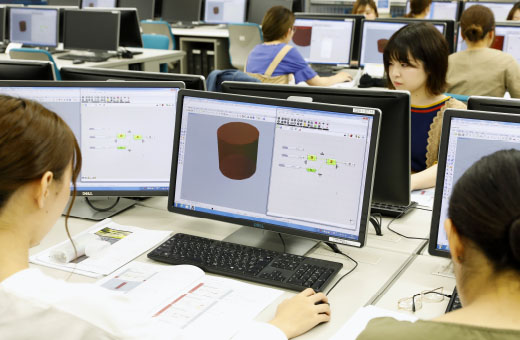

作品を効果的に魅せることも、必要な技術のひとつ

画像は円柱のイメージを使い、数値を変えて形を変化させているところです。基本的な技術ですが、実際の作品はこういった小さな要素の複合体。作業ではコンピュータのプログラミングを用いるため、そのアルゴリズム(ルール)を把握しながらイメージを組み立てることで、論理的な思考力も身に付きます。コンピュータの力を借りると、自分の力だけではできない複雑なデザインがつくり出せることも魅力のひとつ。そうやって生み出した作品は、作品がより映えるような演出を加えて公表します。そこで必要となるのが、効果的な表現力と、それを実現させるための技術。同じ作品でも、色味や背景が少し変化するだけで印象が変わります。自分の作品がどんな環境に置かれるのかを考え、どうやったらより魅力的に魅せられるか、ワクワクしながら取り組んでほしいですね。

自分の手でものをつくった経験は、将来の仕事で生きる

コンピュータは便利なツールですが、それですべてが完結するわけではありません。単純な木の箱をつくるにも、作業をして初めてわかることがたくさんあります。たくさんのものをつくり、その経験を自分の手に覚えこませておけば、デザイナーやインテリアコーティネーターとして仕事をするとき、建築現場で働く人が作業しやすい設計・提案ができるようになります。そのためにも、大学の授業ではたくさんの失敗をしてほしいですね。入念に準備したのにつくっている途中で材料が足りなくなった、ビスの長さが予定と違っていたなど、失敗することで何が不足していたかがわかります。計画し、失敗し、完成させる。身を以てこの過程を理解してはじめて、リアリティのある設計ができるようになります。

※この記事は、2019年度の授業内容を取材したものです。