看護学科

老年看護学概論

「老いを生きる」という

観点から老年看護の

意義や対象を理解する。

自分とは大きく年齢の離れた人を見つめる

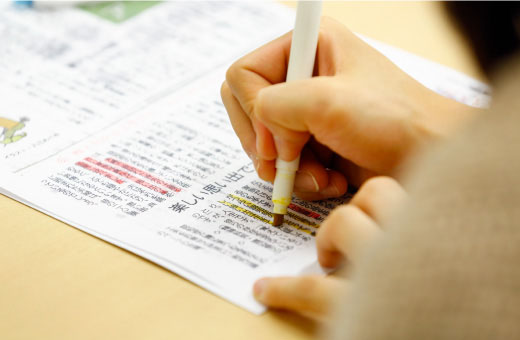

看護は、子どもから大人までのあらゆる発達段階の人を対象とします。そのため看護学では、対象ごとに、成人看護学、老年看護学、母性看護学、小児看護学を並行して学びます。このうち、65歳以上の高齢者とその家族を対象とした学びが、老年看護学。「老年看護学概論」は、老年看護学という学問領域の全体を捉えてどのように考察していくかを知る、入門とも言える授業です。

授業の冒頭、「私もすでに高齢者の一人なんですよ」と、語りかける粥川先生。「自分の経験や思いを通して、高齢者の本音を授業で伝えられることは私の強み。皆さんも、看護で接する老年期の患者さんの気持ちを見つめてみてください」と、気さくに話してから看護の理論へと導き、わかりやすく読み解いていきます。対象を身近に感じることが、大学生にとって普段は理解しづらい存在である、年代も価値観も異なる高齢者の姿を正しく捉えることにつながるからです。

実際のエピソードから高齢者像を描き出す

超高齢社会を迎えた日本の医療現場で多くのお年寄りと接する看護師には、変わりつつある現代の高齢者像と、取り巻く社会についての正しい理解が欠かせません。粥川先生は、高齢者の価値観や暮らしが変化している状況を理解する入り口として、自らのエピソードを例に挙げます。「我が家では、すでにリタイアした夫が主夫です。以前は男性である自分が家事をすることは恥ずかしい様子でしたが、今は自慢にしているみたい」。続いて、ひとくちに高齢者といっても、再就職した人もいれば、入院している人、自宅で療養生活を送る人などがいることを示し、その多様性をデータで確かめていきます。

次に、高齢者が地域で自立して生きることを推奨する日本の政策を紹介すると、学生たちは、「そういえば、うちのおじいちゃんはハローワークへ通っていた」「おばあちゃんがパート社員として働いている」などとリアクション。身近な現象として捉える目が開かれた様子です。

国家試験にも看護実践にも欠かせない基本

「老年看護学概論」を通して、これまで気づかなかった高齢者の立場を理解できるようになると、アルバイトやボランティア活動などで触れ合う地域のお年寄りに対しても、相手の立場を尊重し、いたわる気持ちを持って接することができるようになります。そうして培った姿勢は将来、看護師として高齢者とコミュニケーションをとる際に必ず役立ちます。また、年齢とともに変わっていく自分の家族と接する際にも、敬う気持ちや話し方が大切であると気づくことができます。

「老年看護学概論」は、看護師国家試験に向けた学びとしても欠かすことができません。粥川先生は、「毎年ここは国家試験に出題される部分ですよ」と、ポイントを示しながら授業を進めます。前期に履修する「看護学概論」を踏まえて1年次後期に学び、2年次の「老年支援論」、3年次からの「老年支援論演習」や、病院実習・介護老健実習でのアセスメントの土台となる大切な授業です。

※この記事は、2018年度の授業内容を取材したものです。